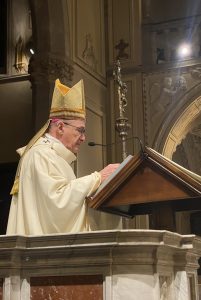

Nella notte di Natale 2024, l’arcivescovo Carlo ha presieduto la solenne concelebrazione eucaristica in cattedrale.

Nella seconda lettura di stanotte c’è un’espressione interessante, che ha attirato la mia attenzione mentre nei giorni scorsi preparavo questa omelia. L’apostolo Paolo parla di «beata speranza». La speranza è qualcosa di importante per tutti, soprattutto in questo tempo così denso di preoccupazioni e di incognite persino sullo stesso futuro dell’umanità. Per questo motivo, ritengo, papa Francesco ha voluto proporre a tutti, credenti e non, il tema della speranza nel giubileo che stasera è iniziato con l’apertura della porta santa a Roma. Il motto, infatti, dell’anno santo del 2025 è “pellegrini di speranza”. Pellegrini perché tutti siamo in cammino, di speranza perché il nostro non è un andare avanti a caso, ma è qualcosa che è nutrito dalla speranza. L’omelia di stasera di papa Francesco è stata un inno alla speranza: vi invito a leggerla e a meditarla perché è un’ottima introduzione al giubileo.

Ma torno all’espressione di san Paolo, in particolare alla qualificazione della speranza come “beata”: che cosa significa? L’aggettivo beata è sinonimo di felice, gioiosa, serena: ma a che cosa si riferisce? Non necessariamente a chi spera, anzi spesso uno spera qualcosa di meglio perché si trova in una situazione difficile. Chi per esempio spera una guarigione è perché vive la malattia e questo certamente non gli porta gioia, lo stesso vale – per fare un altro esempio purtroppo molto attuale – per chi spera la pace e si trova in una dolorosa situazione di guerra. La qualificazione beata, gioiosa, felice si applica meglio all’oggetto della speranza: non si spera ovviamente qualcosa di negativo, ma qualcosa di positivo che può portare almeno a un miglioramento, se non a sperimentare realmente un po’ di gioia e di felicità.

A questo punto può essere interessante chiederci che cosa speriamo in questo momento: immagino di passare una bella festa di Natale in famiglia, magari il superamento almeno a Natale di qualche tensione e divisione familiare, forse la salute per qualche persona cara che è in ospedale, ancora la possibilità di un avanzamento sul lavoro, la nascita di un nipote e così via. Sono tante le speranze, piccole e grandi, che ognuno di noi ha nel cuore e che ci tengono vivi.

Vorrei però soffermarmi un momento su coloro che sono, con Maria, Giuseppe e il Bambino, i protagonisti del brano di Vangelo di questa notte, cioè i pastori. Proviamo a metterci nei loro panni e a chiederci quali erano le loro speranze in quella notte. Non è difficile immaginarle: la speranza che le pecore e le capre non avessero malattie, la speranza di non subire nel deserto l’assalto di predoni o di lupi, la speranza di poter vendere con un buon guadagno lana, latte e formaggio, la speranza di poter far pascolare il gregge su prati erbosi senza essere cacciati via daicontadini, la speranza che i loro bambini riuscissero a sopravvivere nonostante tante malattie e così via.

Avevano anche qualche speranza che andasse al di là dei bisogni immediati della vita? Forse sì, in particolare i pastori più inseriti nella religiosità del loro popolo, quelli che conoscevano almeno le pagine più importanti della Bibbia. La speranza in quel caso riguardava un personaggio misterioso, il “messia”, un discendente di Davide che doveva liberare il popolo dai romani e dal re Erode per ripristinare il regno di Israele. È anche vero che i pastori sapevano bene che, ci fossero i romani o un re qualsiasi o persino il re messia, le cose non sarebbero cambiate molto per loro. O forse potevano cambiare in peggio, perché si sa, il potente di turno ha spesso la tentazione diangariare e sfruttare la povera gente, imponendo tasse esose o sequestrando i greggi per nutrire ilproprio esercito.

Ebbene a quei pastori, con quelle speranze che possiamo realisticamente immaginare, viene dato un annuncio dall’angelo inviato da Dio: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». Un annuncio di una grande gioia per loro, non perché vengono risolti i loro problemi o esaudite le loro attese, le loro speranze, ma perché «è nato per voi un Salvatore». Non semplicemente un re messia, capace di liberare il popolo dallo straniero, ma un “salvatore”, uno che porta salvezza.

Che cosa è la salvezza? Penso che i pastori se lo siano domandato. Possiamo dire che èqualcosa che va al di là di tutto ciò che quegli uomini stavano sperando, perché le loro speranze,che abbiamo ipotizzato, riguardavano una serie di realtà, più o meno importanti, ma tutte dentro l’orizzonte terreno della vita. Lo stesso – se ci pensiamo – vale per le nostre speranze. solo un po’ più raffinate rispetto a quelle dei pastori, ma tutte dentro il perimetro della nostra vita.

Questo ci basta? Ci basta passare bene il Natale, avere un momento di serenità in famiglia, riprendere un po’ di salute, migliorare sul lavoro, ecc.? Tutte cose anche importanti, ma ci sono sufficienti? O siamo fatti per molto di più? Non è forse che abbiamo bisogno di una salvezza che dia un senso a tutta la nostra esistenza, che dia una risposta a quel desiderio profondo che abbiamo nel cuore di una vita, di una gioia, di un amore che siano per sempre? Si tratta di qualcosa di così bello che non ci sembra vero a tal punto che abbiamo paura di sperarlo. E allora ci accontentiamo delle nostre speranze, belle, importanti ma che non vanno troppo lontano.

Il Natale ci invita invece ad avere una speranza grande, una speranza eccedente perché ci viene donato il Salvatore, Dio stesso che si fa uomo e che dice che la nostra vita ha un senso, che non veniamo dal niente e non siamo destinati al niente, ma veniamo da un Amore che ci ha creati, che ci salva, che ci perdona, che ci ha fatto suoi figli, che ci vuole per sempre felici con Lui.Realmente per tutta l’umanità c’è una luce, c’è una speranza, c’è una gioia. La profezia di Isaia non è un bel sogno, ma è fondata sull’amore di Dio e per questo è vera: «Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia». Siamo noi questo popolo immerso nelle tenebre, per noi c’è la luce del Natale. Quel Bambino avvolto in fasce è anche per noi, e non solo per i pastori di Betlemme, il segno che Dio ci ama, si salva, ci prepara la sua gioia.

Dobbiamo sperare questa notte, non avere paura di una speranza grande, una speranza veramente “beata” perché ha come oggetto l’amore di Dio, che già sperimentiamo in tante realtà della nostra vita, ma che si manifesterà in pienezza al compimento di tutto. Buon Natale, allora, un Natale di speranza. Bon Nadal. Vesel Božič.

+ vescovo Carl

Nella mattinata di mercoledì 25 dicembre 2024, mons. Redaelli ha presieduto la Messa del giorno di Natale in S. Ignazio.

Chi ha a che fare con i bambini – che siano figli, nipoti o pronipoti non importa… – sa che passano tutti dall’età dei “perché”, verso i 3-4 anni a seconda del bambino. Un momento simpatico per i genitori e i nonni, ma anche qualche volta faticoso, soprattutto con le bambine e i bambini di oggi molto più svegli, mi sembra, di quelli di una volta. In ogni caso i bambini non smettono un secondo di chiedere “perché”, non si accontentano della prima risposta, anzi spesso ripartono dalla risposta per formulare una nuova domanda, come per risalire all’indietro alla risposta fondamentale.

Poi l’età dei “perché” passa: pare che i ragazzi siano ormai soddisfatti o più probabilmente – penso agli adolescenti – si tengono dentro i loro “perché”, anche per il motivo semplice e doloroso di trovare difficilmente un adulto che li ascolti. Comunque quando si diventa adulti sembra che non sia più possibile farsi domande che comincino con un “perché” e abbiano una risposta precisa. Si ha infatti la percezione che il mondo è molto complicato – e in effetti lo è – e che sia difficile anche formulare le domande giuste. Si ha l’impressione che ci sia solo la possibilità di fare analisi: siamo nel tempo degli “analisti”, esperti capaci appunto di analisi sempre più complesse circa l’economia, la politica, la scienza, l’ambiente, la cultura, la medicina, ecc. Difficilmente però si giunge a delineare le cause delle situazioni esaminate e ancora più difficilmente si riesce a offrire delle soluzioni efficaci.

Dobbiamo riconoscere che anche circa la fede o, almeno, la religiosità, non mancano ricerche e analisi sul perché per esempio la gente dopo il Covid frequenta meno le chiese o su quale sia oggi la posizione dei giovani verso la fede. Ma raramente si scava più a fondo e ancor più eccezionalmente si arriva a proporre qualche possibile via di soluzione. Davanti a questa situazione forse non sarebbe male tornare ai “perché” dei bambini e non fermarsi nella concatenazione di domande e di risposte finché non si arriva all’inizio. Domandarsi per esempio perché ci sono le guerre, ma anche perché la gente non smette di sperare nella pace. Chiedersi perché c’è tanta cattiveria, ma anche perché ci sono ancora persone che con generosità aiutano gli altri. Interrogarsi sul perché ci sono tante fragilità affettive, ma anche perché nonostante tutto ci sono ancora giovani che si sposano e credono nell’amore. E così via.

O forse anche farsi domande più personali, magari spinti dall’età che avanza. Ho letto con interesse l’altro giorno su un quotidiano l’intervista a un noto attore e regista. Gli è stato chiesto: “La fede aumenta con l’età?”. Ha risposto: «Quando cominci a essere bello maturo e senti i primi acciacchi, qualche amico l’hai perso o ha qualche malanno, ecco, piano piano ‘sta bomba della fede esplode, la senti sempre più vicina. Cominci ad avere paura e ti interroghi sul senso della vita: cosa succede dopo? Anche il non credente viene spinto verso riflessioni spirituali e prima o poi in chiesa ci entri». Di rimando l’intervistatore gli ha domandato: “Dunque si finisce a credere per paura di morire…”. «Sì, cominci a dialogare, cosa che non facevi prima. Se hai la forza di iniziare una preghiera, ce ne sarà una seconda e poi una terza. La paura della morte è terribile. Ti chiedi: ma io sono nato e ho vissuto per quale motivo? Sì, hai creato degli eredi, ma perché è avvenuto tutto questo? E’ la paura dell’andare via e il non sapere cosa succede…» (intervista a Carlo Verdone, Corriere della sera, 21 dicembre 2024). Interessante: forse c’è un’età dei “perché” anche quando si diventa anziani e non solo da bambini…

In ogni caso sono tanti “perché” che chiedono di arrivare al principio: non ci si può fermare a metà strada. E il principio esiste, lo abbiamo appena ascoltato dal Vangelo: «In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta». In principio c’è il Verbo di Dio, la Parola di Dio, il Figlio di Dio: in Lui, che è vita e luce, tutto ha trovato e trova esistenza, tutto trova salvezza, nonostante le tenebre. Lui è la rivelazione del Padre, Colui mediante il quale Dio ha creato il mondo, Lui è la Parola definitiva come ci ha ricordato la lettera agli Ebrei: «Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo».

Proprio dal momento che c’è questo principio, possiamo avere il coraggio di porci le domande essenziali senza aver paura che restino senza risposta (o forse per questo non ce le facciamo…): perché esiste il mondo? perché sono al mondo? la mia vita ha un senso? per cosa vale la pena vivere? vengo dal nulla e sono destinato al nulla? alla fine vincerà l’amore o l’odio?

Quel principio di cui parla l’inizio del Vangelo di Giovanni non è però una realtà astratta e neppure un Verbo di Dio lontano e inconoscibile, perché lo stesso evangelista ci ricorda che «il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi». Il Verbo di Dio è divenuto uomo; è diventato bambino ed è cresciuto come noi (anche Gesù Bambino avrà tempestato di “perché” Maria e Giuseppe…); è vissuto come noi in una realtà intessuta di lavoro, di relazioni, di feste e di lutti, esattamente come la nostra; ci ha parlato di Dio con parole di uomo; ha donato per noi la sua vita quando è stato inchiodato sulla croce; è risorto da morte aprendoci alla speranza; ci ha donato lo Spirito affinché avessimo la vita; tornerà alla fine dei giorni per condurci nel Regno di gioia di Dio.

Il Natale ci rivela tutto questo. Non è solo una bella festa da vivere in famiglia, un momento di sosta nella nostra vita frenetica, uno scambio di auguri e di doni. Il Natale va al principio. Non ci imbroglia, non lascia senza risposta i nostri “perché” più impegnativi. Ma anche ci interpella nella nostra libertà e responsabilità: il Verbo di Dio può essere rifiutato oppure accolto. Sta a noi deciderlo. Afferma il Vangelo: «A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati». E ancora: «Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia».

Che questo Natale sia allora per tutti noi la risposta vera ai nostri “perché”. Una risposta che ci impegna nella nostra libertà, ma ci riempie di gioia e di pace.

Buon Natale. Bon Nadal. Vesel Božič.